不食之地的多维探讨

在广袤的地理画卷中,某些地方因天赋异禀而显得格外孤寂,这便是不食之地。这些区域或因气候严酷,或因资源匮乏,使得人类难以在此生存,成为自然界中罕见的荒原。然而,不食之地不仅是地理上的禁区,更在文化和心灵层面上具有深刻的象征意义。它提醒我们反思人与自然的关系,社会的复杂性,以及内心的孤独与追寻。

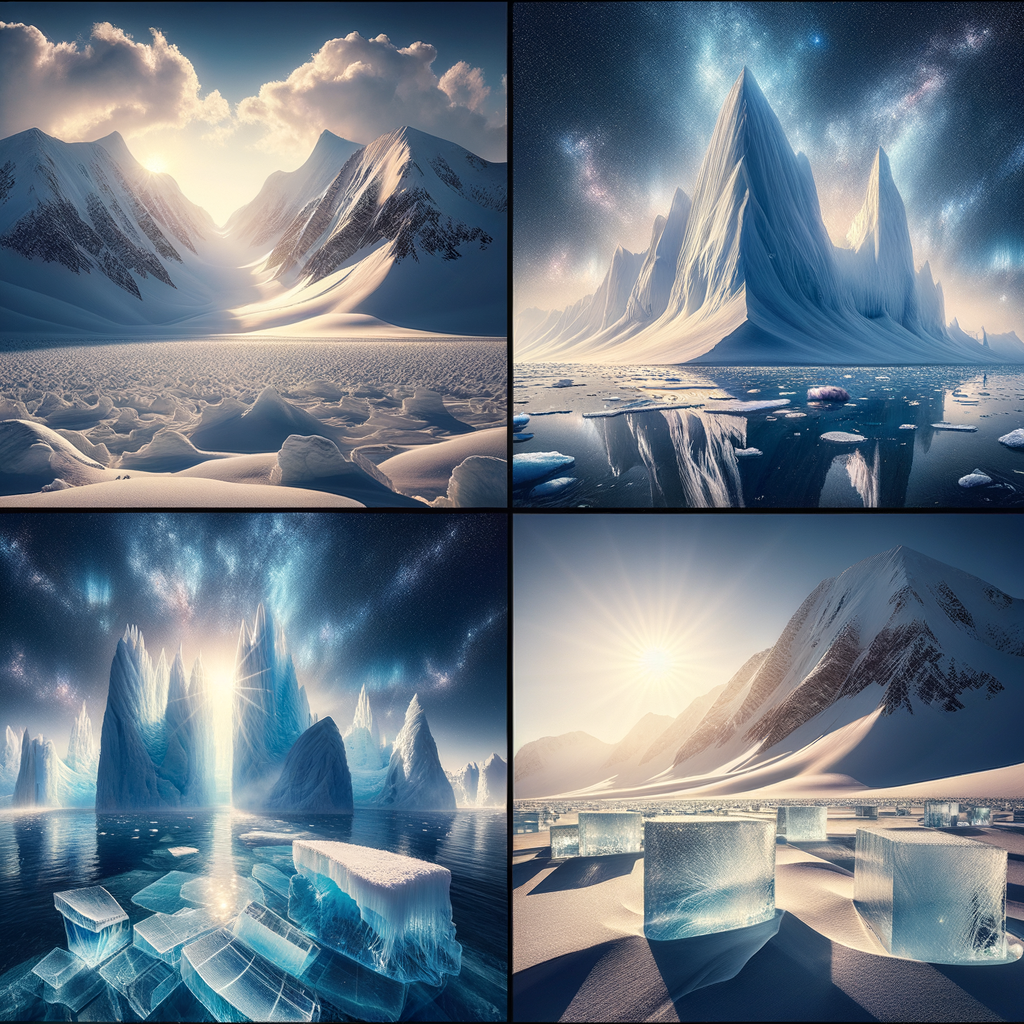

一、自然的馈赠与残酷

不食之地,首要体现大自然的极致力量。巍峨的高山、无垠的沙漠、冰封的极地,每一处都展示着自然的壮丽与残酷。这些地方虽然无法供人居住,却以其独特的景观和生态系统吸引着无数探险者和科学家。他们穿越严寒与酷暑,只为一睹不食之地的风貌,探索其奥秘。这种探索精神不仅彰显了人类对未知的渴望,也反映了人与自然之间复杂的互动关系。在敬畏自然的同时,人类不断挑战和拓展自身的边界,试图在自然的严酷中找到生存与适应的方式。

二、社会的边缘与资源的不均

在社会层面,不食之地象征着资源分配的不均。在经济发展的过程中,总有一些地区因地理、经济或政治原因,未能获得应有的发展机会,成为“食之不尽”的贫瘠之地。这些地方的人们生活艰难,缺乏基本的生活保障,面临巨大的生存压力。社会的进步不应仅停留在城市的繁华,更应关注那些被边缘化的区域,致力于缩小贫富差距,促进资源的公平分配。只有这样,才能真正实现社会的和谐与稳定,确保每一位公民都能分享到发展成果。

三、内心的荒芜与精神的追寻

不食之地不仅存在于外部世界,也深藏于每个人的内心深处。现代社会的快节奏和高压力,使得许多人感到内心的空虚与孤独。尽管物质生活丰富,精神世界却显得苍白无力。人们渴望寻找内心的绿洲,摆脱生活的困境和压力,追求真正的自我。然而,这样的追寻充满艰辛,需要在内心的不食之地中摸索出一条生存之路。通过自我反思和心灵的修炼,我们才能找到内心的平衡与满足,避免精神的荒芜,实现内心的充实与宁静。

四、文化的沉淀与象征意义

在文学和艺术作品中,不食之地常被赋予丰富的象征意义。它既代表孤独与绝望,也象征挑战与超越。作家和艺术家通过描绘不食之地,表达对人类生存困境的关注,探讨人与自然、社会的关系。这样的创作不仅丰富了文化的内涵,也启发了读者和观众对自身处境的思考。通过艺术的视角,我们能够更深刻地理解不食之地所蕴含的哲理,激发对生命意义的探寻,促使人们在艺术的熏陶下反思自身与环境的关系。

五、个人的感悟与社会责任

面对不食之地,无论是自然界的荒原,社会的边缘区域,还是内心的孤寂,我们都应保持一份敬畏与关怀。作为个体,我们可以从自身做起,关注身边的环境和社会问题,积极参与公益事业,帮助那些处于困境中的人们。同时,我们应反思自己的生活方式,减少对自然资源的过度消耗,倡导可持续发展的理念。只有当每个人都承担起应有的社会责任,世界才能变得更加美好。个人的力量虽小,但累积起来便能产生巨大的影响,推动社会向更公平、可持续的方向发展。

六、科技的力量与未来的可能

随着科技的进步,人类对自然的挑战能力日益增强。不食之地曾被认为是绝对无法生存的地方,然而,现代科技的发展正在改变这一切。无人机、卫星遥感、大数据分析等技术,使得我们能够更好地了解和管理这些区域。例如,针对沙漠化问题,科学家们通过施肥、植树等手段,成功改善了一些地区的生态环境,使其重新焕发生机。此外,新能源的开发和利用,也为这些贫瘠的土地带来了新的生机。

未来,随着科技的进一步发展,更多曾被视为不食之地的区域可能会变得适宜居住。这不仅能够缓解部分人口过剩的问题,也为人类的可持续发展提供新的方向。然而,科技的进步必须以尊重自然、保护环境为前提,避免一味追求技术手段而忽视生态平衡。唯有如此,人类才能真正实现与自然的和谐共处,避免重蹈不食之地带来的困境,实现科技与生态的双赢。

七、全球化背景下的不食之地

在全球化的浪潮中,不食之地也面临着新的挑战与机遇。跨国资源的开发、全球贸易的扩展,使得这些地区在全球经济中占据了一定的位置。然而,这也带来了环境污染、生态破坏等问题,不食之地的脆弱生态容易受到外部因素的干扰。因此,国际社会需要加强合作,共同应对这些地区面临的环境和社会问题。例如,制定严格的环境保护法规,推动绿色经济的发展,促进资源的合理利用与分配。

同时,不食之地在全球化背景下也有可能成为新的经济增长点。通过合理的规划和科学的管理,这些区域可以转变为可持续发展的示范区,展示人类在艰难环境中创新和适应的能力。这不仅能够改善当地居民的生活条件,也为全球的生态文明建设贡献力量。国际合作与经验分享,将为不食之地的发展提供宝贵的资源和支持,推动全球共同进步。

八、教育与意识的提升

要真正改变不食之地的现状,教育和意识的提升至关重要。通过普及环保知识,增强人们的生态意识,可以提高公众对自然环境保护的重视程度。此外,针对贫困地区的教育投入,也能够提升当地居民的生活水平和自我发展能力。教育不仅能够改变个人的命运,也能够带动整个社区的进步。只有当人们真正认识到保护环境和促进社会公平的重要性,才能从根本上解决不食之地带来的困境。

教育还应注重培养创新精神和实践能力,使人们能够在面对环境挑战时具备应对的智慧和力量。通过教育的引导,人们将更加关注可持续发展,积极参与生态保护和社会建设,从而共同推动不食之地的转变与改善。

九、生态修复与可持续发展

面对不食之地的生态问题,生态修复是一项重要的任务。通过植树造林、湿地恢复、水资源管理等手段,可以逐步改善这些地区的生态环境,提升其生物多样性。此外,推广可持续的农业和渔业模式,减少对自然资源的过度开发,也是实现生态修复的重要途径。可持续发展的理念强调人类与自然的和谐共生,只有在这种理念的指导下,才能真正实现生态的长久稳定。

生态修复不仅需要科学技术的支持,更需要全社会的共同努力。政府、企业、社区和个人都应积极参与,形成合力,共同推进生态修复和环境保护。通过系统性的规划和持续的投入,不食之地的生态环境将得到显著改善,重新焕发出生命的活力。

十、从不食之地中汲取力量

不食之地,既是自然的残酷现实,也是社会的不公象征,更是心灵的荒芜景象。然而,正是在这些看似绝望的境地中,我们看到了人类不屈不挠的精神和无限的创造力。通过对不食之地的思考与探索,我们能够更深刻地理解生命的意义,体会到人与自然、社会的紧密联系。在面对挑战时,我们应当从不食之地中汲取力量,坚定信念,勇敢前行,共同创造一个充满希望与爱的世界。

在这个过程中,每个人都是建设者和守护者。无论是在自然界的荒原中,还是在社会的边缘地带,亦或是在自己的内心深处,我们都肩负着重要的使命。让不食之地不再只是无法生存的禁区,而是成为我们反思、成长和超越的起点。在未来的岁月里,让我们携手共进,迎接更加美好的明天。